含糖废水主要来源于食品加工、饮料酿造、乳制品生产等行业,其显著特点是可溶性糖类含量高,COD(化学需氧量)浓度通常在 1000-50000mg/L,BOD/COD 比值多为 0.5-0.8,可生化性良好。这类废水若直接排放,会引发水体富营养化和溶解氧骤降,因此需采用针对性技术进行处理。目前,含糖废水处理以生物处理为核心,辅以物理化学方法,形成多层次处理体系。

生物处理技术是降解糖类有机物的主流手段,可分为好氧和厌氧两类工艺。好氧生物处理适用于中低浓度含糖废水(COD<5000mg/L),通过活性污泥法或生物膜法实现污染物去除。活性污泥法中,好氧微生物在曝气环境下将糖类氧化分解为 CO₂和 H₂O,COD 去除率可达 80%-95%,但需控制污泥负荷和曝气强度以避免污泥膨胀。生物膜法则利用载体表面的微生物膜吸附降解糖类,污泥产量低,抗冲击性强,适合含悬浮物的果汁加工废水等场景。

厌氧生物处理多用于高浓度含糖废水(COD>5000mg/L),兼具污染治理与能源回收双重价值。UASB(上流式厌氧污泥床)是典型工艺,通过颗粒污泥中的产甲烷菌将糖类转化为沼气,COD 负荷可达 5-15kg/(m³・d),去除率 70%-90%,广泛应用于啤酒、酒精酿造废水处理。IC(内循环厌氧反应器)则通过沼气提升形成内循环,负荷更高(15-30kg/(m³・d)),占地面积小,适合大型制糖厂等高浓度废水处理。

在生物处理工艺中,为确保微生物的高效代谢,常需投加特定药剂来优化环境或补充营养。例如在厌氧处理高浓度含糖废水时,像 UASB(上流式厌氧污泥床)这类工艺,微生物的生长和代谢需要适宜的酸碱度。为维持 pH 值在 6.8 – 7.2 的最佳区间,避免因糖类分解产生的有机酸导致体系酸化,从而抑制产甲烷菌的活性,常投加碳酸氢钠等碱性药剂进行 pH 调节。此外,微生物生长还需氮、磷等营养元素,当废水中这些营养物质比例失衡时,需添加磷酸二氢钾等补充磷源,尿素等补充氮源,以确保微生物的正常代谢,提高废水处理效率。

对于含氮、磷的含糖废水,缺氧 – 好氧联合工艺(A/O、A²/O)更为适用。缺氧段利用糖类作为碳源实现反硝化脱氮,好氧段完成硝化反应和剩余有机物降解,可同步去除 COD、氮、磷,出水能满足一级排放标准。

物化技术常作为生物处理的预处理或深度处理环节。预处理阶段,混凝沉淀或气浮工艺可去除 20%-40% 的 COD 和悬浮物,减少后续生物处理负荷;超高浓度废水(COD>50000mg/L)需先经稀释调节至适宜浓度,避免微生物渗透压失衡;酸化水解则能将淀粉等复杂糖类分解为小分子物质,提升可生化性。深度处理中,膜分离技术可截留残留有机物,使出水 COD 降至 50mg/L 以下;高级氧化技术(如 Fenton 氧化)能降解难生物降解成分,作为应急保障手段。

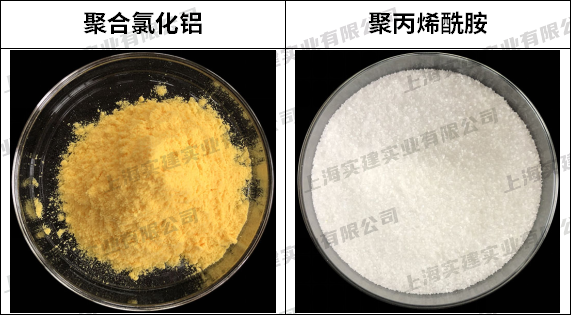

在物化处理环节,絮凝剂和混凝剂用于去除废水中的悬浮物和胶体物质,降低 COD。聚合氯化铝(PAC)是常用的无机混凝剂,它在水中水解形成多核络合物,通过压缩双电层、吸附电中和等作用,使胶体颗粒脱稳聚集,形成较大絮体,便于后续沉淀或气浮分离。聚丙烯酰胺(PAM)作为有机絮凝剂,依据其离子特性分为阳离子型、阴离子型和非离子型。对于含糖废水,阳离子型 PAM 能有效中和带负电的胶体颗粒,在颗粒间产生架桥作用,促进絮凝,提高沉淀效果。在实际应用中,常将 PAC 与 PAM 复配使用,先投加 PAC 进行初步混凝,再添加 PAM 强化絮凝,可显著提高对废水中悬浮物和部分有机物的去除率,减轻后续生物处理的负荷。

实际工程中多采用组合工艺:高浓度废水采用“预处理 + 厌氧 + 好氧 + 深度处理” 流程,如酒精废水经 UASB 处理后,再通过活性污泥法和膜分离实现达标;中低浓度的果汁废水可经酸化水解后进入生物膜系统,最终消毒排放。同时,厌氧处理产生的沼气可回收发电,好氧污泥可制成有机肥,实现资源循环利用。

当前,含糖废水处理需应对高糖导致的污泥膨胀、厌氧系统酸化等挑战。未来,随着耐高糖功能菌种的开发和智能化调控技术的应用,结合“厌氧产沼 + 中水回用” 的闭环模式,将进一步提升处理效率与资源利用率。

400-700-8899

400-700-8899

在线留言

在线留言