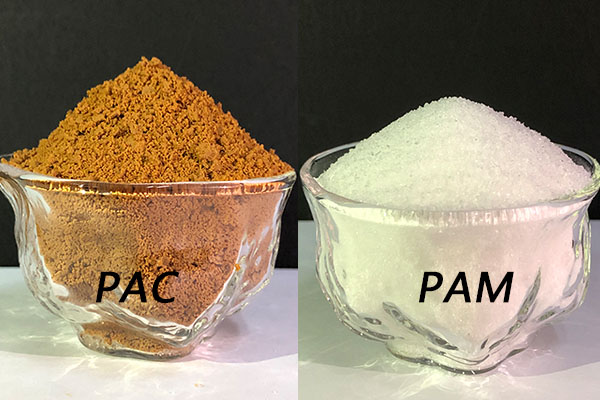

聚合氯化铝(PAC)与聚丙烯酰胺(PAM)是污水处理中应用最广泛的混凝 – 絮凝剂组合,二者通过协同作用实现污染物的高效分离,其配合使用的科学性直接影响处理效率与成本。

在混凝 – 絮凝体系中,PAC 作为无机混凝剂,通过水解产生的多核羟基铝离子发挥电荷中和与压缩双电层作用。污水中的胶体颗粒(如有机物、泥沙)通常带负电,PAC 释放的 Al³⁺及水解产物(如 [Al₂(OH)₂(H₂O)₈]⁴⁺)可中和颗粒表面电荷,降低 zeta 电位,使胶体失去稳定性并形成微小絮体(俗称 “矾花”)。实验表明,PAC 可使胶体颗粒的 zeta 电位从 – 30mV 降至 – 10mV 以下,为后续絮凝创造条件。

PAM 作为有机高分子絮凝剂,凭借长链分子结构发挥架桥吸附作用。其分子链上的极性基团(如酰胺基)可与 PAC 形成的小矾花表面结合,通过 “吸附 – 缠绕” 将分散的絮体联结成更大、更致密的颗粒,显著提高沉降速度。阴离子型 PAM 适用于中性至碱性废水,与 PAC 生成的带正电絮体相容性更佳;阳离子型则多用于含大量负电胶体的工业废水(如印染、造纸废水),可强化电荷中和效果。

二者配合使用需遵循 “先 PAC 后 PAM” 的投加顺序,且需控制时间间隔与浓度。典型操作流程为:在快混池投加 PAC(浓度 10%-20%),通过机械搅拌(转速 100-200r/min)使药剂与污水快速混合,反应时间 30-60 秒,形成初级矾花;随后进入慢混池投加 PAM(浓度 0.1%-0.5%),搅拌转速降至 30-50r/min,避免打碎絮体,反应 5-10 分钟后进入沉淀池。PAC 与 PAM 的投加比例通常为 10:1 至 50:1(按固体质量计),具体需根据污水浊度调整 —— 高浊度废水(如市政污水)PAC 投加量 100-300mg/L,PAM 对应 2-5mg/L;低浊度废水(如河水净化)PAC 可降至 50-100mg/L,PAM1-3mg/L。

在不同场景中,二者的配合策略需针对性调整。处理生活污水时,PAC 可有效去除悬浮物与部分 COD,PAM 则通过强化絮凝降低沉淀池出水浊度至 5NTU 以下;处理工业废水(如电镀废水)时,PAC 先与重金属离子反应生成氢氧化物沉淀,PAM 再促进沉淀团聚,提升污泥脱水效率;在高浊度原水净化中,采用 “PAC+PAM” 组合可使浊度去除率从单独使用 PAC 的 70% 提升至 95% 以上,且减少 PAC 用量 30%。

使用过程中需注意:PAC 投加过量会导致水体残留铝离子超标,且使絮体带正电,与阴离子 PAM 排斥;PAM 浓度过高则易形成黏稠胶体,阻碍絮体沉降。因此需通过烧杯实验确定最佳投加量,并配合在线监测仪实时调整。此外,PAC 需溶解后 24 小时内使用,PAM 需缓慢搅拌溶解(避免气泡),以保证活性。

PAC 与 PAM 的协同作用,既发挥了无机药剂的电荷中和优势,又利用了有机高分子的架桥能力,在提高处理效率的同时降低了药剂成本,成为污水处理中经济高效的经典方案。

400-700-8899

400-700-8899

在线留言

在线留言